Андерсен без глянца: правда за страницами сказок

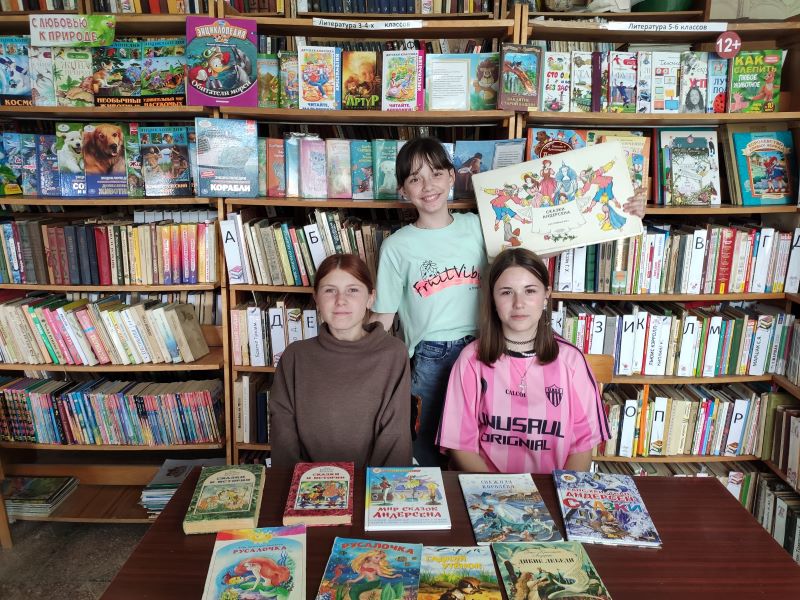

2 апреля в Партизанской библиотеки-филиал № 35 состоялся необычный литературный час «Андерсен без глянца: правда за страницами сказок», посвящённый 220-летию Ханса Кристиана Андерсена. В отличие от привычных детских утренников с викторинами, здесь собрались подростки для серьёзного разговора о тёмных сторонах знакомых с детства сказок. Мероприятие началось со слов ведущей: «Андерсен, которого вы знаете — это миф. Сегодня мы познакомимся с настоящим человеком, полным противоречий и боли». Библиотекарь предложила подросткам взглянуть на писателя без привычного романтического флёра. Судьба Ханса Кристиана Андерсена — это история постоянного преодоления. Его гигантский рост (187 см для Дании XIX века, где средний мужчина едва достигал 167 см) сделал его изгоем среди сверстников. Современники запомнили его как «неуклюжую цаплю» — вечно носил шляпу в помещении, чтобы скрыть высокий лоб и редкие волосы, не снимал перчаток, маскируя крупные узловатые руки. Ирония судьбы: в театре его сначала брали только на роли троллей — слишком уж «неаристократичной» казалась его внешность. В 14 лет, имея в кармане всего 13 талеров (около $200 сегодня), узелок с бельём и рекомендательное письмо к балерине Шалль, юный Андерсен отправился покорять Копенгаген. Три года он жил в клоповнике за театром, питаясь хлебом и картошкой. «Голод — мой лучший учитель», — писал он в дневнике. Эти лишения закалили характер, но оставили глубокие психологические травмы. Ирония судьбы: сказки, которые Андерсен считал «литературным фастфудом» (письмо к Ингеборг Древсен, 1843), принесли ему мировую славу. Первый сборник 1835 года он издал анонимно, боясь испортить репутацию «серьёзного» писателя. Особенно его злило, когда «Снежную королеву» называли детской сказкой: «Это притча о тщете рационализма!» Парадоксально, но при жизни он заработал на сказках в 12 раз меньше, чем на путевых очерках. Групповой анализ сказок в формате книжного клуба перевернул привычные представления. «Русалочка» вызвала жаркие споры: это история жертвенной любви или пример токсичных отношений? «Девочка со спичками» предстала как беспощадный социальный протест, а «Тень» — как гениальное предвосхищение фрейдовского психоанализа за полвека до появления теории о структуре психики.

Современные параллели поражали: участники сравнили Кая из «Снежной королевы», поражённого осколками зеркала, с современными подростками, зависимыми от цифровых технологий. Вопрос для размышления: стали бы сказки Андерсена такими пронзительными, если бы их автор был «красивым лебедем» с лёгкой судьбой? Его комплексы, неудачи и душевные раны превратились в литературные шедевры, которые уже почти два века трогают сердца читателей по всему миру. Андерсен доказал: именно наши недостатки и трудности часто становятся источником самой искренней и глубокой творческой силы. Личный опыт Андерсена напрямую отразился в его творчестве. «Гадкий утёнок» — почти автобиография, написанная после того, как критики назвали его «выскочкой из низов». Прототипом «мамы-утки» стала актриса Хенриетта Ханк — единственная, кто верил в него в юности. «Русалочка» с её немотой — отражение собственного заикания Андерсена, а превращение в пену — метафора неразделённой любви. Даже «Стойкий оловянный солдатик» с его одной ногой — намёк на личную неуклюжесть, а сцена в печи — символ творческих мук. «Снежная королева» предстаёт перед нами как гениальное описание терапии души. Спасение Кая происходит не по волшебству, а благодаря совершенно реальным психофизиологическим процессам: слёзы Герды своим теплом растапливают лёд в глазу Кая, а их солёность (щелочная реакция) нейтрализует осколок зеркала. Молитва на древнедатском активирует родовую память, а цветы на подоконнике работают как элемент гипнотерапии. В современной интерпретации история Кая, утратившего способность испытывать эмоции, поразительно точно отражает проблему цифровой зависимости, в то время как подход Герды удивительным образом перекликается с методом family-based treatment (семейно-ориентированной терапией), используемым при лечении подростковой депрессии. Но самый шокирующий разрыв между оригиналом и адаптациями — в «Русалочке». Диснеевский хэппи-энд с браком и душой не имеет ничего общего с текстом 1837 года, где героиня становится «дочерью воздуха», обречённой на 300 лет служения людям, при этом испытывая вечные муки при виде любимого. Этот финал поднимает сложные вопросы экзистенциального выбора, экологии (море как живой организм мстит за нарушение баланса) и феминистской критики жертвенности. Поразительно, но 68% читателей признаются, что не знали настоящего финала до совершеннолетия. Настоящим откровением стал квиз «Угадай настоящий финал». Подростки не могли поверить, что в оригинале «Оле-Лукойе» была сцена пыток, а «Дикие лебеди» заканчивались жестокой казнью мачехи. Мы привыкли видеть в сказках развлечение, но Андерсен писал их как исповедь. Его произведения — это психотерапия, зашифрованная в волшебных историях. Вечер доказал — классика не стареет, она просто ждёт, когда мы будем готовы увидеть её без прикрас.

https://p-biblioteka.ru/news/3003-andersen-bez-glyanca-pravda-za-stranicami-skazok.htmlГлавнаяНовости2 апреля в Партизанской библиотеки-филиал № 35 состоялся необычный литературный час «Андерсен без глянца: правда за страницами сказок», посвящённый 220-летию Ханса Кристиана Андерсена. В отличие от привычных детских утренников с викторинами, здесь собрались подростки для серьёзного разговора о тёмных сторонах знакомых с детства сказок. Мероприятие началось со слов ведущей:...Tanya tvladimirovna@mail.uaAdministratorПартизанская библиотека

Добавить комментарий